非遗文化是中华优秀传统文化的重要组成部分,是中华文明绵延传承的生动见证。为深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想,传承非遗文化,弘扬非遗精神。学前教育与戏剧系结合专业特色,利用手工技艺融合非遗文化,既能传承和弘扬非物质文化遗产,又能让学生在活动中增强文化自信和创新能力。

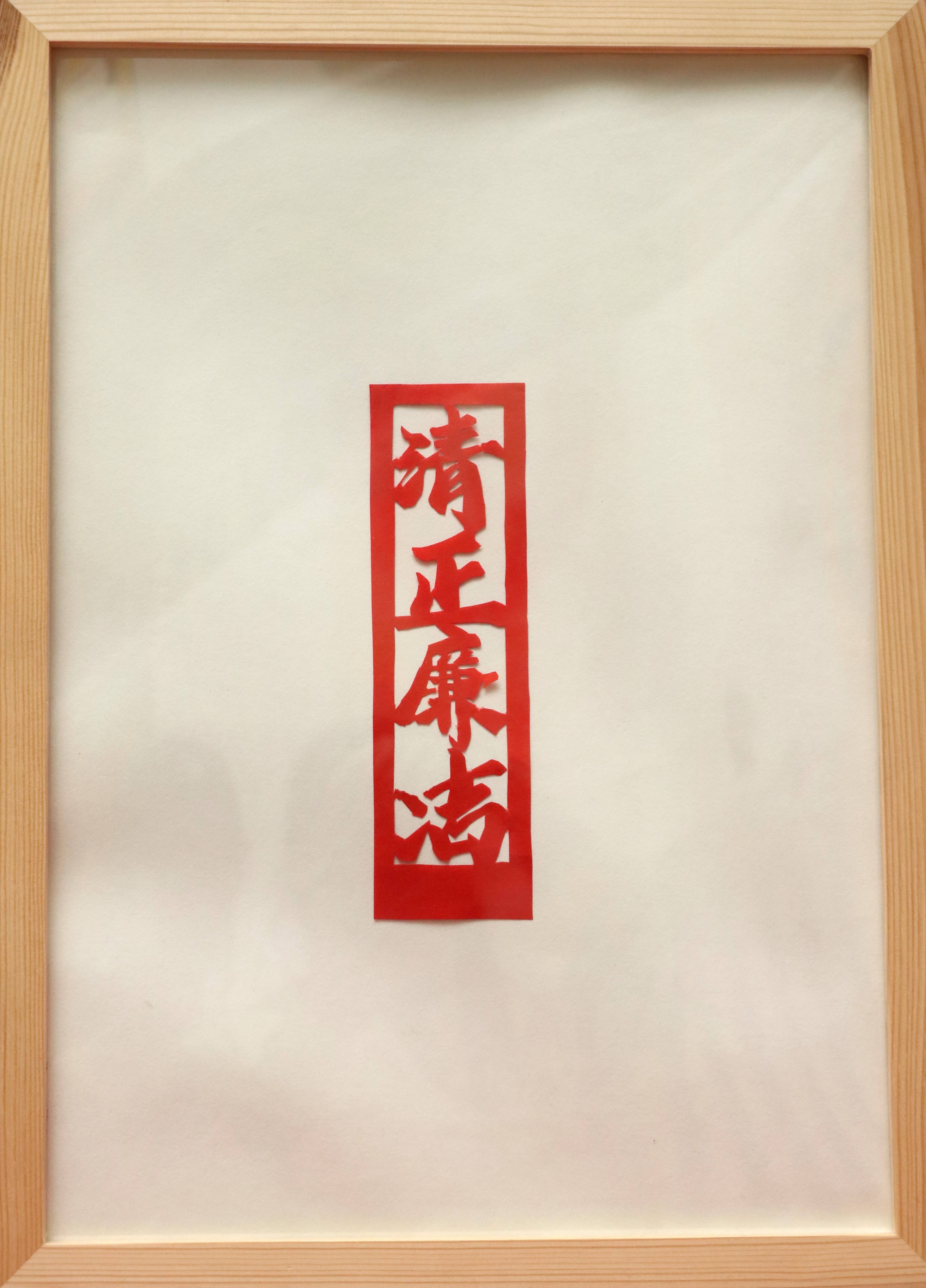

一、剪纸传廉韵

巧手颂清风

剪纸艺术诞生于中国汉代,至今已逾两千年,明、清时期剪纸手工艺术走向成熟,并达到鼎盛时期。2006年5月20日,剪纸艺术遗产经国务院批准,列入第一批国家级非物质文化遗产名录。为做好廉洁文化建设,传承和弘扬中华民族优秀文化,开展了以“廉”为主题的剪纸活动。同学们以“剪”为笔,抒发心中对“廉”的敬畏之情。

通过此次活动,同学们不仅深入了解了剪纸艺术这一传统民间技艺,感受到了中华民族传统文化的博大精深,还增强了同学们对传统文化的认同感和自豪感,促进了传统文化的传承与发展。

二、彩丝绘梦

珐琅雅韵

掐丝珐琅又称“景泰蓝”,制作工艺极尽繁复,集中国传统工艺之大成,自古便有“一件景泰蓝,十箱官窑器”之说,于2006年被列入第一批国家级非物质文化遗产名录。掐丝珐琅画是在借鉴景泰蓝制作中掐丝、点蓝等工序的基础上,融合现代色彩,使传统工艺焕发新生的一种新型工艺品。不同于传统景泰蓝以蓝色为主,掐丝珐琅画以彩色砂石为色彩原料,成品色彩鲜艳,有着华丽典雅的质感。今天同学们就用这种工艺制作了一款中国风杯垫。

此次活动既感悟到了传统工艺与非遗文化的魅力,又增强了动手实践能力、提升了艺术鉴赏水平,并对掐丝珐琅这一传统工艺品有了更加深入的了解和认识。在创作体验中潜移默化地增强了文化自信,体会到手工艺人的艰辛与伟大的“工匠精神”。

三、竹编风铃

听听非遗里风的声音

竹编的历史相当悠久,在距今约5000年的良渚文化遗物中就有竹编器具。竹编,是指竹丝蔑为“经”,而编织的蔑为“纬”,由经与纬的挑压可以编织出千变万化的图案,从而制作出千姿百态的竹编产品。其中竹编风铃是一种具有欣赏和艺术价值的工艺品,非遗竹编风铃带大家回归自然意趣,缔造天籁之音。

通过亲手编织和装饰风铃,让参与者亲身体验到竹编之美,对非遗文化进行美好探索与体验。通过传统竹编艺术与现代装饰风铃的结合,让非遗文化出现在日常的点滴生活中,增强了同学们对传承和保护非遗文化的意识,加深了对优秀传统文化的了解与认同。

四、中国“蓝”惊艳

烧蓝,又称烧银蓝、银珐琅,是清末及民国初期流行的一种珐琅工艺,是在景泰蓝工艺的基础上进一步发展而来的。将整个胎体填满色釉后,放入炉温约为800℃的高炉中烘烧,使色釉由砂粒状固体熔化为液体,最后冷却固着于胎体上的一种传统首饰工艺。初次烧结成的色釉会低于铜丝高度,为了达到需要的厚度和饱满的效果,需要再次填充色釉并烧结,连续四五次直至将其填至与掐丝纹相平。

通过亲手制作仿烧蓝饰品,不仅考验了大家的耐心和细心,而且也是一次对中国传统手工艺的深度体验和感悟。此次活动让同学们亲身感受到了烧蓝工艺的独特魅力,对中国传统文化进行了传承和弘扬,让大家能够近距离感受国风之美,更加深入地了解中华优秀传统文化的博大精深。

五、一起来做个艾草锤

好好“艾”自己吧

在中医理论中,认为人体的经络穴位与各种脏腑器官相连,通过刺激这些穴位可以调整人体生理机能,达到预防疾病和保健养生的效果。艾草,这种古老而神奇的草本植物,在中国传统医学中被视为温经止血、散寒止痛、祛湿止痒的良药。它不仅可以用于艾灸疗法,制成艾草锤后,还能通过捶打穴位,起到疏通经络、促进血液循环的作用。

通过制作和使用艾草锤,同学们不仅锻炼了动手能力,还增强了健康养生意识,丰富了精神文化生活。更充分激发了创新创造的潜能,既传承了中华文化精髓,又进一步夯实了文化自信的基础。

六、色彩狂欢脸谱秀

脸谱,是中国传统戏曲演员脸上的绘画,用于舞台演出时的化妆造型艺术。不同行当的脸谱,情况不一。脸谱艺术历史悠久,是中国戏剧中特有的化妆艺术,起源与面具有着密切的关系,是中国传统脸谱大系中的分支,有脸谱通性及其本身特性。据考证,脸谱的发明,最早是中国北齐时代的著名大将兰陵王高肃,可称为脸谱的鼻祖。

此次脸谱制作活动不仅促进了非物质文化遗产的传承和发展,还激发了同学们对传统文化的浓厚兴趣和保护意识。希望同学们能够以此次活动为契机,积极发扬和传承中华优秀传统文化,为建设文化强国贡献自己的一份力量。

七、愿所有美好如“漆”而至

漆扇,顾名思义,是以大漆为主要材料制作而成的扇子。大漆,又称天然漆、生漆,是一种纯天然树脂涂料,具有防腐、防潮、耐磨、耐高温等优良特性。在中国,大漆的使用历史悠久,早在八千多年前的新石器时代,我们的祖先就已经开始使用漆器。随着时间的推移,漆艺逐渐发展成熟,成为中华民族独特的文化符号和艺术瑰宝。

本次漆扇活动不仅是一次成功的文化传承实践活动,更是一次富有成效的艺术交流盛会。它成功地将传统与现代相结合,激发了同学们对传统文化的热情与兴趣。轻摇漆扇,仿若摇落历史的星芒,每一缕风过,皆诉说千年的幽芳,愿所有美好如“漆”而至。

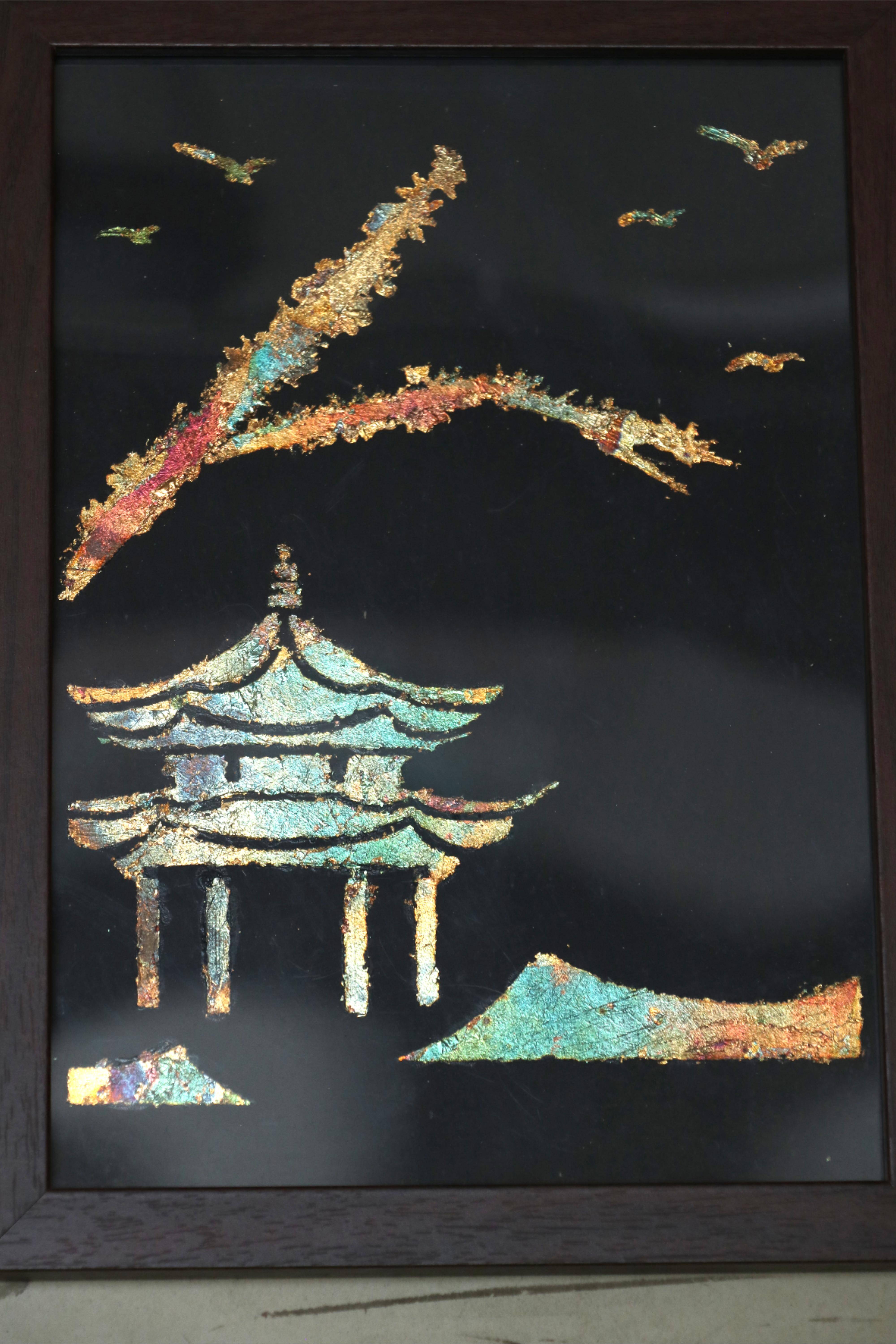

八、熔金绘梦

箔上生花

烧箔画是一种传统的民间手工艺品,起源于中国南方它使用金箔、银箔、铜箔等金属箔片作为主要材料,将其贴在黑色的纸或布上再用火烤化使其与纸或布融在一起,形成美丽的图案和色彩。烧箔画起源于唐代,并在明清时期达到兴盛,距今已有千年的历史。作为一种民间艺术,烧箔画以其独特的工艺制法、惊艳的色彩以及丰富立体的表现力在传统艺术中独树一帜。

本次活动,同学们学习了烧箔画的制作方法和技巧,更是在亲身实践中领略了传统文化与非遗艺术的独特魅力,相信通过这次实践活动,同学们必将赓续红色基因,为弘扬中华优秀传统文化蓄势赋能,贡献青春力量。

“古老的种子,它生命的胚芽蕴藏于内部,只是需要在新时代的土壤里播种。”“非遗”是活的文化,需要学生在丰富实践中感受文化精髓,在知行合一中收获成长。非遗进校园,薪火永相传,同学们真正走进了非遗,触摸到了历史深处的非遗温度。

来源\学前教育与戏剧系

文\赵欣悦

初审\尹春玲

复审\修振

终审\鲁娜